仮想通貨の市場には、そこに参加する様々な人の心理的思惑が反映されます。

ウォール街の投機王で、設立した”クォンタムファンド”を世界最大のヘッジファンドに成長させた、ジョージ・ソロス氏も以下のように言っています。

ということで、仮想通貨の市場で影響している、12の心理効果についてご紹介!

1.アンカリング効果

ブログやSNSで読んだり、信頼できる人から聞いたりした「この仮想通貨ってこんなにすごいんだよ!」というのを一度納得してしまうと、その後にどれだけ価格が下がっても、「それは一時的なものだ!」といって気にしないようになる

2.ヴェブレン効果

3.カリギュラ効果

「イナゴ投資はダメ」とわかっていても買いたくなってしまう

4.希少性の原理

ICOのセールで、人気で売り切れそうだと買いたくなる

5.コンコルド効果

仮想通貨の価格が暴落して後には引けずに保有し続け、さらなる暴落に巻き込まれてしまったり、仮想通貨FXで損をしても、それを取り戻そうと熱くなってやり続けてしまう

がむしゃらにただトレードするのではなく、買い時・売り時を学びましょう

6.ゴルディロックス効果

仮想通貨の種類が多くてわからないため、初心者は無難なメジャー通貨を選びやすい

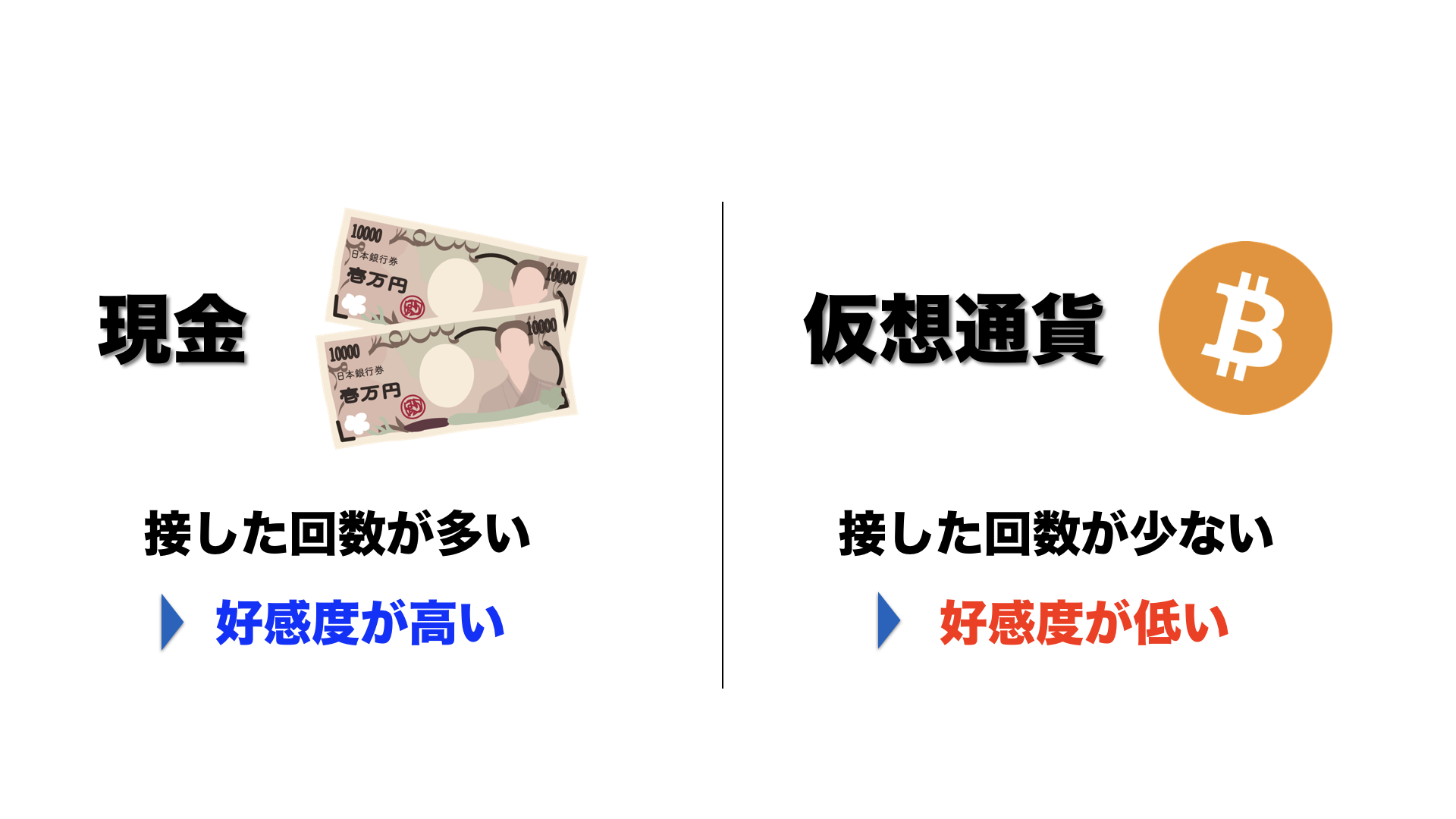

7.ザイオンス効果(単純接触効果)

幼い時から毎日接している現金は大好きで、接したことのない仮想通貨は怪しい・危ないと自然と好感度が低くなる

8.スノッブ効果

慣れてくると、メジャー通貨には魅力を感じなくなり、周りが知らない草コインやICOを欲するようになる

9.テンション・リダクション効果

お金に余裕のない普段は、その銘柄を買うかどうか慎重に調べるのに、ボーナスが入った後などのゆとりがある時は、対して調べも考えもせずに購入を決めてしまう

10.ハロー効果(後光効果)

国内取引所のハッキングニュースを聞いた際に、仮想通貨は危ないものだという不信感を一般の人々が持ってしまう

11.バンドワゴン効果(社会的証明の心理)

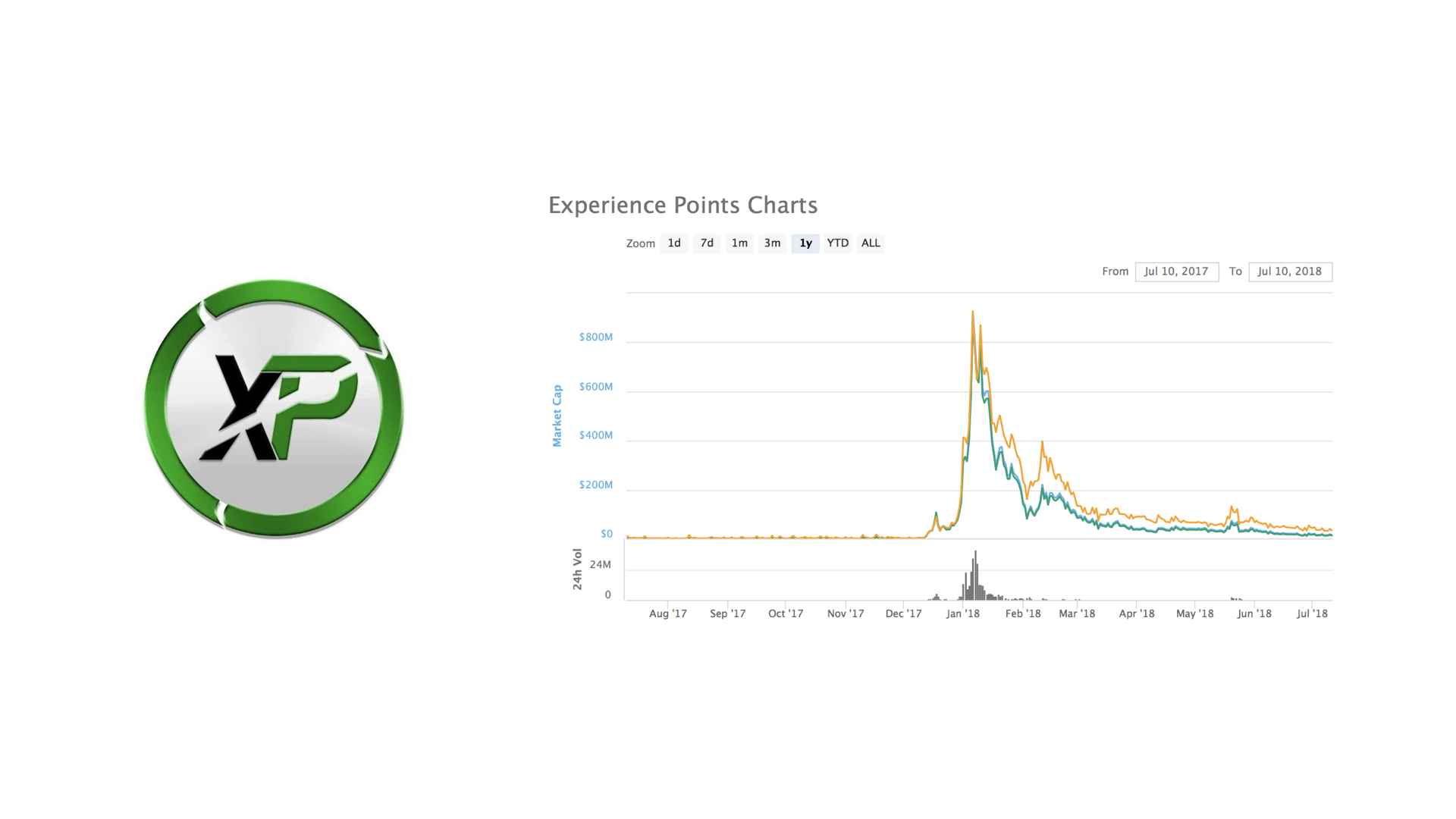

Twitter上でインフルエンサーが取り上げて話題になった仮想通貨について、次々と購入する人が増え、どんどん価格が高騰していく(その後バブルが弾けて暴落する)

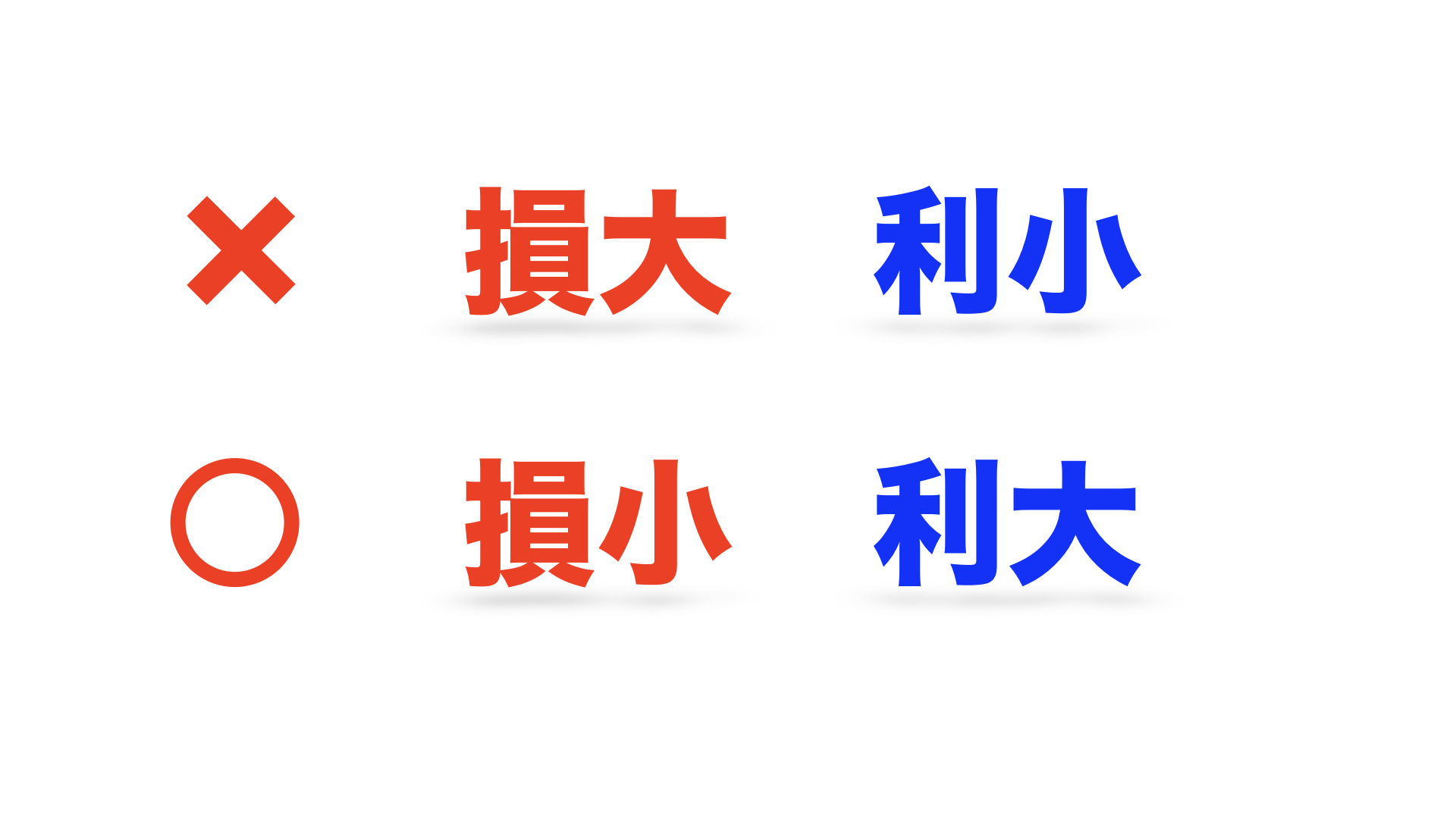

12.プロスペクト理論(損失回避の心理)

仮想通貨トレードで購入した通貨が下落した場合、損切りできずにどんどん含み損を増やしてしまったり、少し利益が出るとすぐに利確してしまって、ほとんど利益を得られない

(投資の基本は「損小利大」)

まとめ

仮想通貨の市場は、人間の心理によって日々アップダウンしています。

行動心理学の観点から、人々がどのように行動しやすいのかがわかれば、適切な判断をしやすくなるかもしれません。

心理学が好きな人には、メンタリストDaiGoさんの「男女脳戦略。」は超オススメ!